VOICE

- ホーム

- 学生の声

VOICE

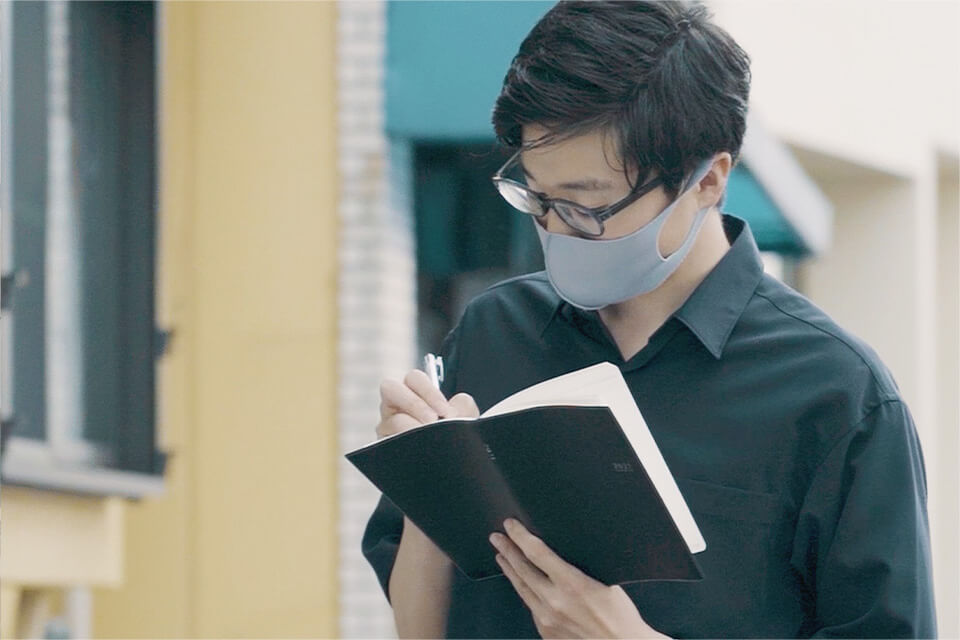

大学では特化した専門分野を学びたいというより、幅広い分野の学問に触れたいと考えて、文理融合で都市情報学部に興味を持ちました。高校時代は理系でしたが、進路を考えるときに「やったことも触れたこともないのに、ひとつに絞るなんてできない」と正直思っていましたが、都市情報学部なら幅広い分野を学んだうえで、自分が本当に興味のある学問へ進むことができます。これは文理融合の学部ならではの魅力だと思います。

印象に残っている講義は、エフェクトのかけ方や圧縮方法について学ぶ「画像と情報処理」です。ミニチュア風の画像を作る講義では、どんなエフェクトをかけるといいかを考え、プログラミングで実行しました。Before&Afterを見返すと全然違っていて、画像処理って面白い!と素直に感情が動きました。

今、大学内にある映像制作プロジェクト「THE ENTERTAINER」でも活動しています。先日は名古屋の和菓子を広めるための動画を制作しました。将来は、動画を作る仕事に携わりたいです。「都市」はとても広い範囲を指す言葉ですが、そこには必ず人と人がいて、映像は人と人をつなげる仕事だと思っています。都市に暮らす人たちを笑顔にできるような作品を生み出す人になりたいです。

高校生の頃から、地域計画や防災、観光などに興味があり、都市情報学部ならそれらが全て学べ、ここならもっと自分が成長できると感じて志望しました。

印象に残っている講義は「都市のデザイン」です。さまざまな角度からそのまちを見つめることができる内容で、自分だけでなく周囲の人と意見を共有することで、互いの知識を高め合えるのはもちろん、自分の視点にはないものを知ることができて、知識の幅も、考え方や想像力の幅も広がったと感じています。

今は、まちと学生をつなぐサークル「Lプラネット」というサークルに所属しています。子どもたちにまちづくりについて興味を持ってもらうワークショップを企画・開催したり、一年生から実践的なまちづくりに関わってきました。サークル活動を通じてさまざまなまちに関わることで、改めて地元・浜松の良さを実感できたのも大きな発見でした。地元の方々にはこれまでたくさんお世話になってきたので、その人たちに恩返しをするような気持ちで、地域との関わりを持ってアクションを起こしていきたいと考えています。まだ具体案があるわけではないのですが、学部での学びを踏まえて、これから模索していきたいです。夢は「浜松を最強にする!」です。

情報系の学部を探していたときに、都市情報学部のことを知りました。情報の機器を使って、都市問題を解決することに興味が湧きました。

印象に残っている講義は「コンピューター演習」です。高校の時までExcelしかさわれなかったのですが、この講義でプログラミング言語に触れることができました。なかなかうまくいかずエラーが何度も出てしまいますが、それを乗り越えてちゃんと処理ができたときは、とても面白いです。

今は、卒業論文の作成をしています。メンタルヘルスのケアの部分がどれくらい利用効果があるのか調べています。一人だと考えつかないことも、同じような研究をしている仲間といろいろ話しながら進めていくことで新たな発見があり、より良いものが作れると思います。

高校生のときは、ただ授業を受けるだけでしたが、大学では自分から動かないと進められません。都市情報学部は文理融合なので、情報分野の視点からも違う視点からも物事を見ることの大切さを学べます。自分次第で学びが深まっていくと思います。

将来は、システムエンジニアとしてお客様の悩みを聞き出して解決するためのシステムを開発する仕事に携わりたいと考えています。

小学6年生のときに家族旅行で東京へ行った際、都心の高層ビル群に衝撃を受けて、景観やまちづくりに興味が湧きました。

印象に残っている講義は、「都市と人間」のゲストトークです。ゲストそれぞれの人生、それぞれの背景があって、自分とは異なる考え方をたくさん聞かせてもらうことで、新たな気づきになりました。さまざまな成功談や失敗談から、失敗を恐れず挑戦することの大切さも学びました。

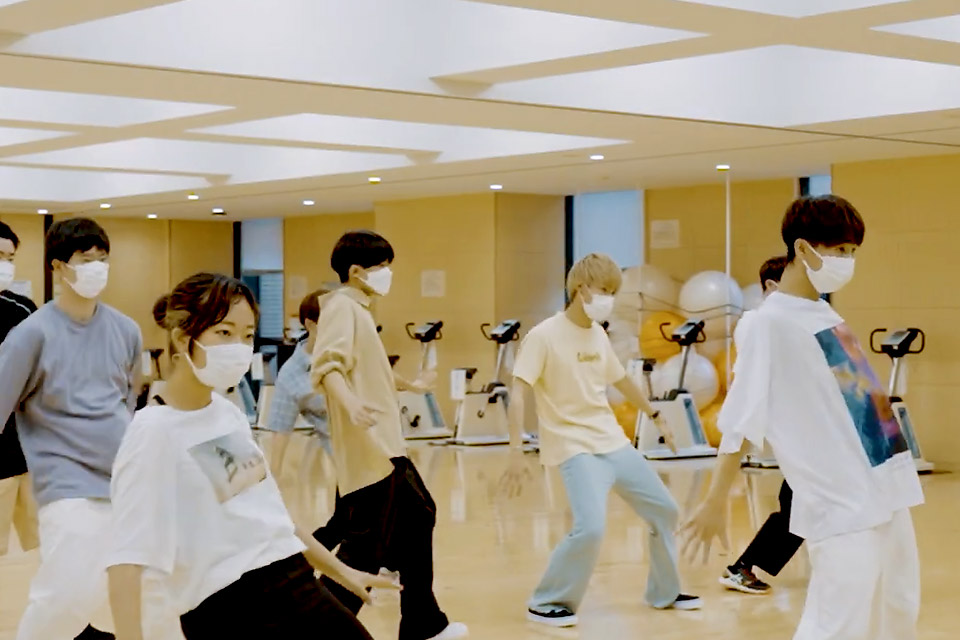

今、ダンスサークル「liberte」に所属しています。ダンスは初心者なんですが、仲間と協力することで仲が深まって、毎日がとても楽しく充実しています。

僕は三重県津市出身で、名古屋は地元と比べて都会なので、都心の大学に通っているからこそ学べていること、経験できていることもたくさんあります。名古屋はイベントがたくさんあって、ボランティアスタッフとして参加できる機会も多く、さまざまな人との交流のなかで学べる機会が多いです。反対に、名古屋に来て改めて、地方の魅力を再確認することもできました。

小学生の頃から興味を持っているまちづくりや観光関連の仕事に就くのが目標です。コロナ禍で打撃を受けている観光業を、自分の力で復活させていけたらいいなと思っています。

もともと建築に興味があって、進路を考えていました。都市情報学部はまちづくりに関することが学べると知り、建築学部とは違った新しい考え方だな、面白そう!と思って、選びました。

今はゼミで景観デザインを学んでいます。景観デザインについて一人ずつプレゼンして、意見交換をしました。他の人の意見を聞けるのは、とても新鮮で楽しかったです。

1年生のときに、CBMLというプロジェクトに参加しました。岐阜県の美濃加茂市をフィールドに、住みやすさや暮らしの価値を学生視点で考えるプロジェクトです。観光とかで訪れるだけだと、まちの一部しか見ることができませんが、CBMLでは、まちの「良いところを探そう」という視点で見るので、目に入るものがいつもと違っていました。「これはなんだろう?」といろいろ考えることができましたし、その土地の情報がもっと知りたくなりました。実際にフィールドワークで現地を見ていると、座学とは違った新たな学び、得られるものが多くあると感じました。

デザインとして優れていても、デザインだけが突っ走ってしまっていたら、あまり意味がないと思います。将来はそのまちに寄り添ったデザインを考える人になりたいと思います。都市情報学部でまちづくりをで学んだからこそできるデザイン、その環境に置かれている人たちに好かれるようなデザインを、考えていけたら素敵だなと思います。

私は、「有松絞り」で有名な愛知・有松地区の出身です。私の父もずっと有松に住んでいるんですが、有松についてあまり興味がないんですよね。でも、実際にそういう人が多いのを実感して、「地元の人たちから愛されるまち」にしていきたいと思ったのがきっかけで、都市情報学部に入りました。

有松は、旧東海道沿いの一本道に古い町並みが残っていて、とても景観の美しいまちです。「日本遺産」にも認定されているその旧道沿いが、私のお気に入りの場所です。

大学1年生のとき、有松絞りまつりで「ミス絞り」に選んでいただき、1年間活動させていただきました。有松絞りの職人さんや、祭りを運営している方々にお話を聞きに行ったことで、有松絞りのことを知り、祭りの裏方の人を知り、この人たちのお手伝いをしたいという思いが大きくなりました。私も「板締め絞り」のファミリー向け企画を自分で打ち出して開催しました。

本当に私は有松が大好きで、大学生活も本当に有松づくしな4年間でした。大学の授業に有松を勝手にくっつけていたように、また自分のやりたいことを見つけて挑戦しながら、それを何か有松のまちづくりと結びつけていけたらいいなと考えています。

僕は、岐阜県美濃市という小さなまちで生まれ育ちました。地域の活性化にも関わってみたいと思って、この学部に入りました。

学部の授業で印象に残っているのは、英語の文献を通してまちづくりの基礎を学ぶ「都市学英語」。日本語だと軽く読み流せてしまうようなものでも、英語だとまずはしっかり読んで訳す必要があります。単語の解釈からじっくり考えることで、その文章が本来伝えたかった意味まで読み解くことができて、とても深い学びになったと感じました。

高校までの学習は、すでにある答えに向かって挑み、「どう求めるか」を考えるものでした。でも大学は、答えのないものに対して「どう取り組むか」という思考が必要です。自分で問題意識を持って挑んでいくことがとても大切。この学部は、経済や環境、社会問題についてなど、広く学ぶことができます。都市情報学部で幅広く学べたことはとてもよかったと思います。都市情報学部は、自分自身が学ぼうと思ったらたくさんのことを学べる学部なので、本当にやりたいことはきっと、学生生活でたくさん見つけれると思います。

将来は、不動産業界を目指しています。今までいろいろな場所を訪れたことで、自分が「建物」に魅力を感じていることに気づきました。自分の手で不動産を作ったり、管理したり、エリアマネジメントをしたりと、不動産を主としたまちづくりができたらいいなと思っています。